はじめに

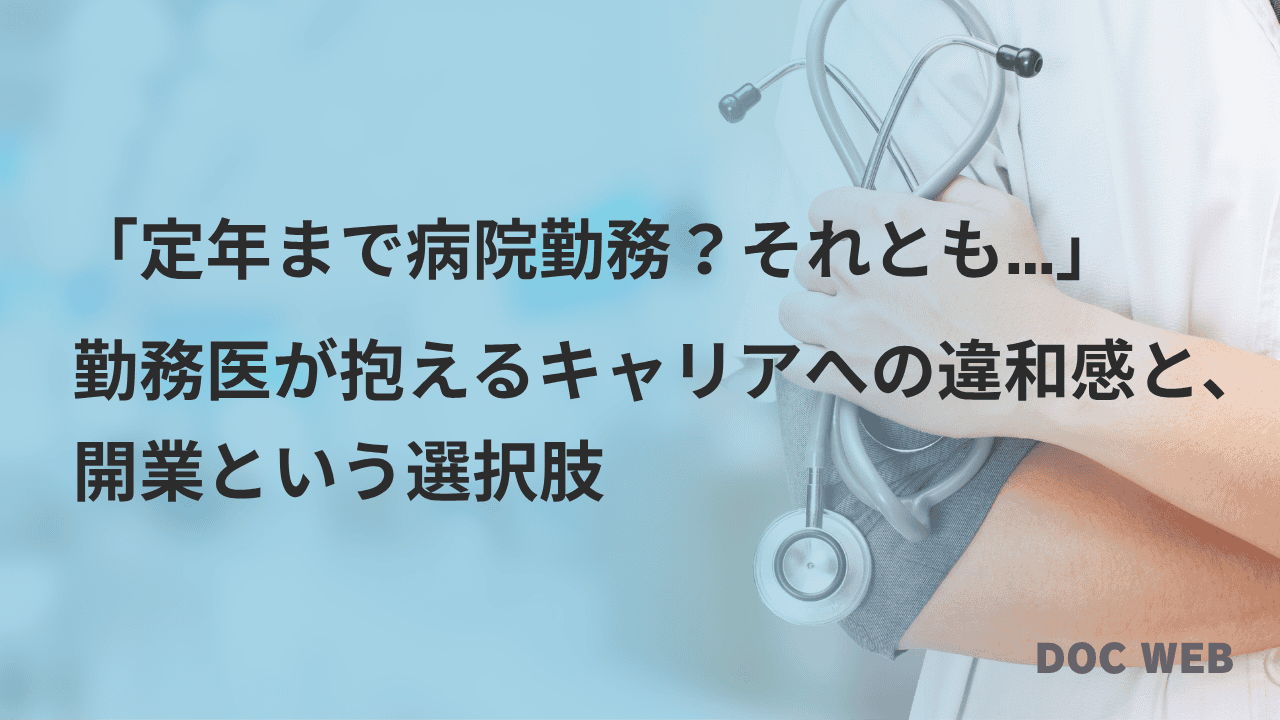

「当直やオンコールが辛くなってきた」

「定年までこの病院に勤務し続けるのだろうか」

「定年後のキャリアが漠然としている」

勤務医として日々診療に取り組む中で、「今の働き方をこのまま続けてよいのだろうか」と感じる瞬間がある方は少なくありません。それは感情的な迷いではなく、医師としてのキャリア選択において自然に生じる問いです。

本記事集「見通しサポートガイド」では、勤務医が開業を意識し始める背景やその後に直面する構造的な課題を、事実ベースで整理します。

統計に見る「勤務医の負担とキャリアの閉塞感」

日本医師会や複数の医療系調査会社の報告によれば、多くの勤務医が以下のような現実に直面しています。

- 長時間勤務や夜間・休日対応の継続(過重労働)

- 医療機関の方針や体制が自分の考える医療と合わない(医療観の不一致)

- 医局や病院内の上下関係・組織的な縛り(組織的ストレス)

- 年齢や立場を問わず将来のキャリアパスが見えづらい(キャリアの閉塞感)

これらの背景から「勤務医としての働き方の限界」を感じ始める医師は少なくありません。2023年の調査によると、「開業に関心がある」と答えた勤務医のうち30代が最も多く(56.8%)、40〜50代にも広がりがあります(mstage調査, 2023年)。

開業という選択肢に惹かれる理由

勤務医が開業という選択肢を意識する契機は多岐にわたりますが、医師会のアンケートによると、主な動機は以下のようになっています。

- 「理想の医療を追求したい」:42.4%

- 「将来に限界を感じた」:35.1%

- 「経営を含めたやりがいを感じたい」:26.3%

- 「精神的ストレスへの耐性が限界に来た」:21.0%

(日本医師会『開業医調査』2022年)

また、30代の若手医師の中には、勤務先の先輩が開業したことを契機に「自分にも選択肢があるのではないか」と考え始めるケースも報告されています。

きっかけは日常の中にある:勤務医が開業に惹かれる瞬間とは?

勤務医が「自分もいつか開業するかもしれない」と感じる瞬間には、ある種の“スイッチ”があります。決して特別な体験ではなく、誰にでも起こりうる日常の出来事の中に、その種は潜んでいます。

- 同僚や先輩が開業して活き活きと働いている姿を見たとき

病院勤務とは全く違った働き方をしている姿に「羨ましさ」や「自分もできるかも」という気持ちが芽生える。 - 学会や勉強会で“自由度の高い医療”に触れたとき

「自分の裁量で診療方針を決められる」「医療の質にこだわれる」といった話を聞いて、刺激を受ける。 - 家族からの後押しがあったとき

結婚、子育て、親の介護などライフステージの変化をきっかけに、「そろそろ独立しては?」という声が支えになる。 - 病院勤務の限界を感じたとき

長時間勤務、医局人事、自由のなさ…。「このまま定年まで続けるのか」と感じた瞬間、開業という選択肢が浮かぶ。

クリニック開業への意識は、こうした瞬間から根本的な動機に火をつけることがあるようです。

なぜ多くの医師が「興味はあるが踏み出せない」のか

調査では「開業に関心はあるが、まだ検討に至っていない」と回答した勤務医が全体の45.3%を占めています(mstage調査, 2023年)。

つまり多くの医師は、開業に魅力を感じながらも、現実的なハードルの前で立ち止まっているのが実情です。

その主な理由は次の4つに整理できます。いずれも一時的な迷いではなく、医師が経営主体になるうえで避けて通れない構造的な課題です。

1. 経営への不安と情報不足(約4〜5割)

「診療はできても経営は未経験」というのは、多くの勤務医に共通する悩みです。とはいえ、開業に関する最新情報や事例を効率的に収集することで、経営へのイメージを具体化できます。

→ 開業医の経営視点を養う【院長が悩んだら聴くラジオ書き起こし(DOCWEB×MICTコンサルティング大西大輔氏)】

2. 初期投資(開業資金)に対する懸念(約3〜4割)

「開業には数千万円単位の資金が必要」と耳にするだけで、踏み出せなくなるケースもあります。まずは融資やリースの仕組みを理解し、初期費用を抑える方法を知ることが第一歩です。

→【クリニックの開業資金|診療科別費用と融資の選び方】

3. スタッフ採用・マネジメントへの不安(約3割)

「良い人材を確保できるか」「院長としてチームをまとめられるか」といった心理的ハードルも大きいものです。近年は、医療DXの進展により受付業務を無人化・省人化して開業するクリニックも増えています。採用の工夫や初期の組織づくりを学ぶことが、負担を軽減する鍵になります。

→【クリニック開業のためのチーム作りとスタッフ採用・規則整備のポイント】

4. 診療以外の業務量の増加への懸念(約2割強)

予約管理や会計処理などの「見えない業務」が増えることへの不安も根強くあります。ですが、POSや自動精算機、予約システムなどは段階的に機能を拡張できるものが多く、初期費用を抑えつつ経営規模に合わせて導入可能です。業務を効率化する視点を持つことで、診療に集中できる環境を整えやすくなります。

→【業務効率化を実現するサービス比較(POS・自動精算機・予約システム・オンライン診療システム)】

→【ミニマム開業で成功するには?医療DXツール段階的導入】

このように、「興味はあるが踏み出せない」という背景には、共通する課題が横たわっています。本シリーズでは、こうした課題を一つずつ取り上げ、合理化・効率化の視点を取り入れることで現実的な開業準備につなげる道筋を紹介していきます。

「違和感」を構造的課題としてとらえて明確なビジョンに

前章では、多くの勤務医が「開業に魅力を感じながらも踏み出せない」理由として、経営経験・資金・人材・業務量といった構造的課題を抱えていることを確認しました。

こうした不安や迷いは、ほとんどの勤務医が共通して直面する必然的な論点です。

大切なのは、その不安を材料として自分のビジョンを整理することです。

違和感や不安を「課題」として言語化すれば、次の一歩を選ぶ基準がはっきりしてきます。

| 違和感・疑問 | 背景にある構造的課題 | 整理の方向性 |

|---|---|---|

| 診療方針に口出しされるのがつらい | 医療観のズレ/裁量権の制限 | 自分の理想の医療像を明確化し、それを実現する場が病院か開業かを検討 |

| 将来もこのまま忙しさが続くのか不安 | 労働時間・業務内容の調整権がない | 勤務継続と開業の双方での「時間設計」をシミュレーション |

| 家族との時間を増やしたいが勤務では無理 | 働き方設計の自由がない | 働き方の優先順位(収入・時間・地域性)を可視化して選択肢を整理 |

| 開業した知人を見ると羨ましい | キャリア見直しのきっかけ | 「なぜ羨ましいと感じたか」を掘り下げ、自分の価値観に沿う方向性を探る |

| 経営や資金に自信がない | 未経験領域への不安 | 学習や外部サービス活用で解消可能な課題として切り分ける |

勤務医が抱く「違和感」や「不安」を感情的に処理するのではなく、構造的課題として整理することが第一歩です。

ここから先は、それぞれの課題に対して「どのように情報を集め、何を優先して準備するか」を具体的に考えていきます。

本シリーズでは、こうした整理を通じて「自分は開業に進むべきか」「勤務を続けるのか」といった判断軸をクリアにし、さらに効率化や合理化の視点を取り入れることで、より現実的な開業準備をサポートします。

また、DOCWEBでは

- 実務的な準備(診療圏調査、資金計画、物件選定 など)

- 違和感をもとにした構造整理(開業に対する不安、情報過多による迷い、決断の先延ばし など)

の双方について、段階的に整理する記事を配信しています。

それぞれの課題に応じたアプローチを確認することで、「開業するかどうか」という判断も含め、より合理的な意思決定が可能になります。

→実務的な不安を明確にしたい方は「クリニック開業のダンドリ」シリーズを合わせてお読みください。

参考

株式会社エムステージ 医師の「開業」についてアンケート調査(2023.12.06)

株式会社クリーク・アンド・リバー社 開業・事業承継に関する医師向けアンケート調査(2023.08.01)

次に読むべき「見通しサポートガイド」記事一覧(随時更新)

STEP 0:勤務医が「開業を考え始める」前夜

勤務医が持つキャリアへの悩み――開業という選択肢(本記事)

STEP 2:情報収集〜構想形成フェーズ

「何から始めればいいの?」開業準備の初動で迷ったら押さえるべき4ステップ

構想の明確化、情報収集、生活・資金の基礎確認、大まかにイメージを描く

「自分は開業医に向いていない?」と思った医師が読む”調整力”で補う開業適性の考え方

適正は構造で補える、外注と院長の役割を明確化

勤務医のまま始めるクリニック開業準備|積み重なる“スケジュール”を合理的に捌く

クリニック開業の統計と傾向、時系列スケジュール、外注マップ

STEP 3:開業直前(残り1〜2ヶ月)

クリニック開業の集患と経営不安を整理|患者数の目安・診療圏調査・実践的集患対策

診療圏調査の限界、時期別対策リスト、事業承継の落とし穴

開業医は誰に経営相談できる?チーム作りと利益誘導に流されない支援の選び方

スタッフ育成、事務長代行、コンサル活用

STEP 5:開業初日〜初月

開業初日に感じるリアルな恐怖と初動課題

「診療だけじゃない!」開業後に初めて気づく“見えない業務”への対応と再設計

STEP 6:開業3ヶ月〜半年(再設計フェーズ)

院長は孤独?上手くいっているクリニックの役割分担とは

「ここからどう伸ばすか?」開業半年で見直したい5つの業務構造

開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします

- 開業に役立つ記事・動画が見放題

DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる

手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード

詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)

DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、一貫してクリニック経営者の皆さまに向けて、診療業務の合理化・効率化に役立つ情報を発信しています。

クリニックの運営や医療業務の改善に関する専門知識をもとに、医療機関の実務に役立つ情報を厳選してお届けしています。

開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします

- 開業に役立つ記事・動画が見放題

DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる

手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード

詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)

DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。

公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。