40 歳を過ぎた頃から、突然健康診断に「眼底検査」が追加された。レンズを覗き込んだ私の目の奥、眼底の網膜や視神経、血管の状態を調べているという。

検査後に気になって調べてみると、糖尿病や高血圧が進行すると眼の血管が障害され、失明に至ることがあるらしい。さらに、緑内障の有病率は40 代で5%、60 代では1 割に達すると知り驚いた。こうした失明リスクを早期に発見する眼底検査が、どれほど重要なのかを痛感した私は、最新のAI 技術がこれをどのように支援しているのか疑問を抱いた。

私はその疑問を解消すべく、眼底カメラに搭載されている、AI 読影支援技術を開発するDeepEyeVision 株式会社を訪ねた。

開発者を訪ねた:ディープラーニングへの挑戦と情熱

DeepEyeVision 株式会社の代表であり、自治医科大学の准教授でもある髙橋秀徳氏と、東京大学大学院で機械学習やコンピュータビジョンの研究をしているCTO、近藤佑亮氏への取材が実現した。

同社は栃木県の自治医科大学内に本社を置く。今回、私は東京オフィスを訪問させていただいた。

創業者の髙橋氏は、医学博士として眼科での研究に長年従事している。東京大学と自治医科大学で、眼底の失明性疾患を研究してきた。

髙橋氏は2015 年、画期的な出来事を知る。AI の深層学習(ディープラーニング)が人間の画像識別能力を超えたのだ。AI 技術に強い関心を抱いた髙橋氏は、深層学習の研究を開始。自らAI 開発に着手した。GPU サーバーを構築し、AI モデルを作成するなど、積極的に研究開発を進めていった。

翌年2016 年、髙橋氏はDeepEyeVision 合同会社を設立。眼科の業務効率化を目指し、健診眼底写真読影支援システム「DeepEyeVision」を開発するに至ったという。

健常眼からの “逸脱を可視化する AI” DeepEyeVision

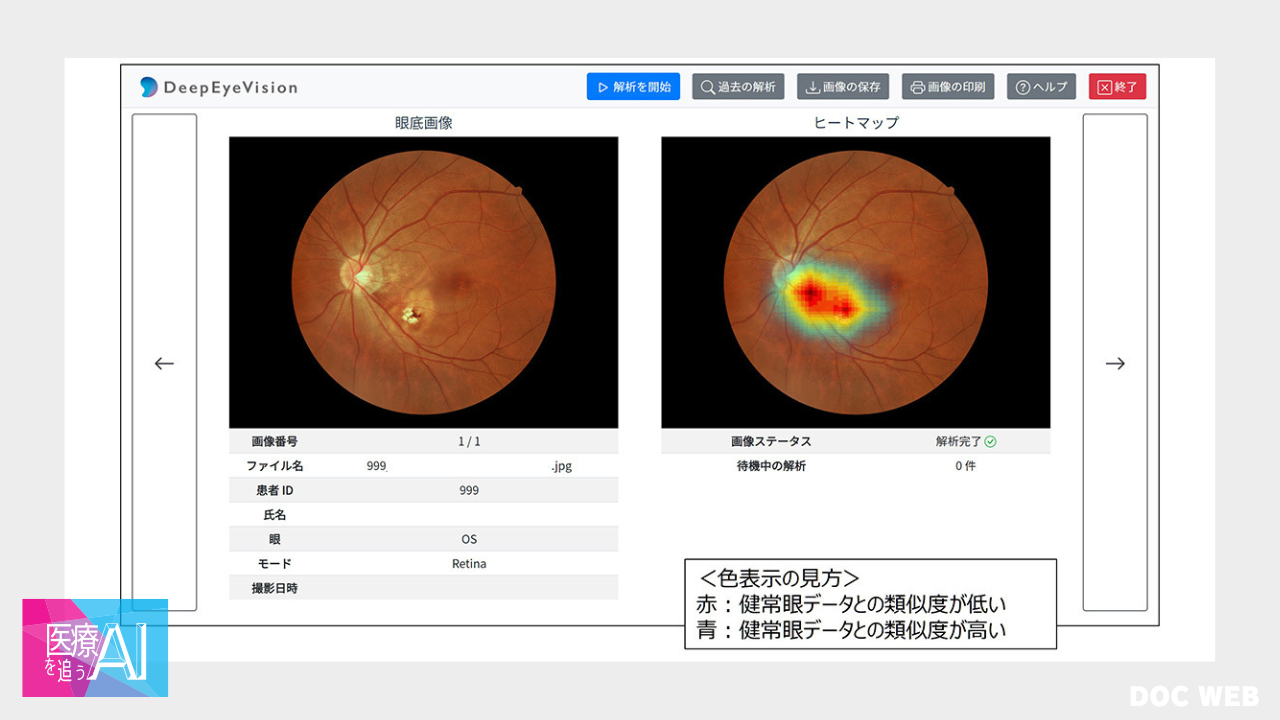

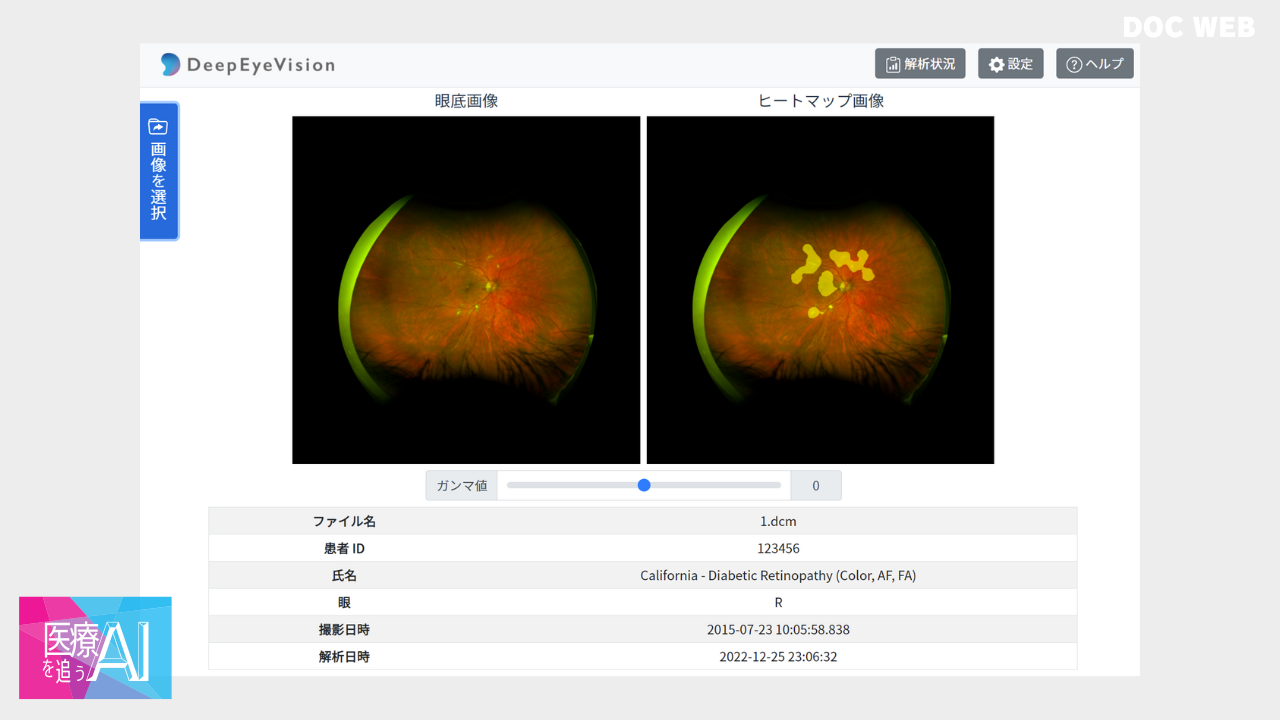

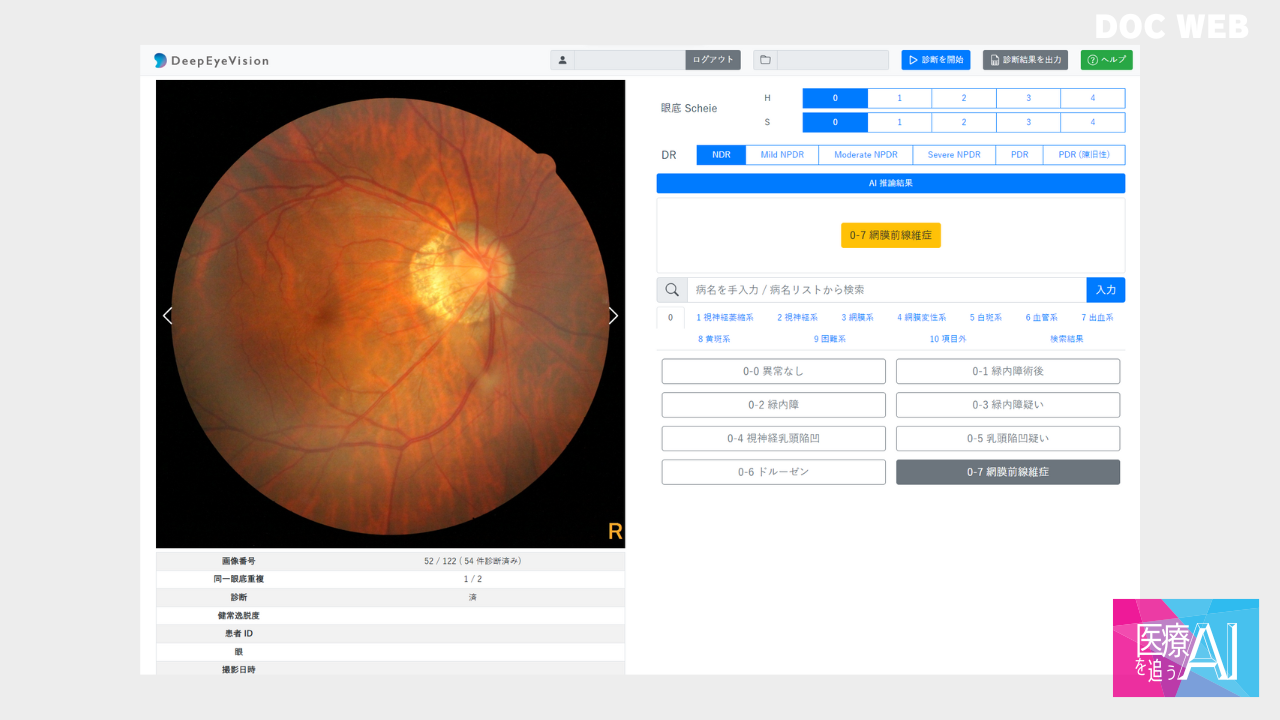

同社で最も主流な製品は「 DeepEyeVision for RetinaStation」だ。ニコンソリューションズ社製の無散瞳眼底カメラ「RetinaStation(レチナステーション)」にオプションとしてセット販売されている。AI が健常眼データベースから逸脱した箇所をヒートマップで可視化し、健常では無い箇所を知らせる仕組みだ。

従来、眼底検査は専門医でないと正確に読影するのが難しかった。しかし「DeepEyeVision for RetinaStation」は、ビッグデータに基づく客観的な情報を活用し、非専門医でも正確な診断を支援してくれるという。

特徴的なのは、このシステムが「疾患を予測する」のではなく、健常ではない箇所を早期にスクリーニングするために設計されている点である。

健診の目的は、特定の疾患を診断することではなく、健常ではない状態の兆候を捉え、適切に専門医へと繋げることだ。

健診で一番最初に眼底像を見ることが多い内科医からの評判は上々だ。髙橋氏は「『診断せず、スクリーニングとして異常があるかを知りたい』という現場のニーズとマッチしたようです」と評価する。

医療の標準化に寄与する:AI が持つ可能性

髙橋氏は、自身も健診での読影を手がけていたが、その時間と手間に課題を感じていた。

「AI による機械化で効率化を図りたい」という思いから、プロダクトの開発が始まった。その結果、かつて1 日30 人分の読影に1 時間近くを要していたところ、AI を使うことで5日分の検査が30 分で完了するようになったという。

だが、AI のディープラーニングによる効率化は時間短縮効果にとどまらない。

特に注目すべきは、AI がグレード判断の標準化をもたらす点である。

例えば、Scheie(シェイエ)分類のような高血圧性眼底所見のグレード付けの精度は、医師の経験に依存しがちだ。しかし、AI はビッグデータを活用し、客観的かつ一貫した判断を提供する。このシステムにより、内科医でも初期スクリーニングを正確に行うことができ、必要に応じて専門医に迅速に繋げられる。

一患者である私としても、AI を活用したスクリーニングの標準化がなされることは安心だ。生活習慣病の管理と合わせ、適切なタイミングで眼科に紹介される仕組みが確立されれば、より質の高い医療を受けることができるだろう。

医療機器認証を取得したDeepEyeVision製品

同社には、医療機器の認定を受けた機器が2 種類ある。

一つが、これまで紹介してきたニコンソリューションズ社製の画角45 度の無散瞳眼底カメラに搭載するシステム「 DeepEyeVision for RetinaStation」だ。

もう一つが、Optos 社製の画角200 度の超広角眼底カメラ「California(カリフォルニア)」と連携できる「 DeepEyeVision for California」である。このシステムは、血管の密度が正常から逸脱した箇所(NPA)を検出し、知らせてくれる。

糖尿病や高血圧は、視覚障害や失明の原因となる。適切なタイミングで網膜光凝固術という治療を行わないと、最終的には失明に至るリスクが高まるという。異常を発見するためには、毛細血管を鮮明に映し出すことができる造影検査が一般的だ。しかし造影剤にはアナフィラキシーショックのリスクがある。クリニックでの実施は難しく、大学病院でさえ年に1 度程度が限界であるという。

「眼底写真のみで、緊急性をスクリーニングできる。既存の検査を手軽に低侵襲化したという点で、医療者にとっても患者にとっても大きなメリットがあると考えています」と髙橋氏は語る。

臨床ニーズに応える、医療AI の試行錯誤と進化

一方で、CTO の近藤氏は、医療AI の活用における最適解を模索している最中だと話す。

「AI による検査の低侵襲化は、これまでの臨床フローを変える試みです。AI の提案を医師がどのように活用するか、またシステムをどう調整すれば臨床現場にマッチしていくか、まだ明確な答えは見えていません」

「現在は共同研究の段階であり、多くのクリニックに導入していただき、ヒアリングを重ねながら改善を進めているところです」と続ける。

髙橋氏は次のように述べる。「網膜の毛細血管を自動で異常検出するシステムは、AI が登場する前に多くの研究者が諦めてきた分野です。そういった先生方からは『やっと実現した』という声をいただいています」

医師によって、医療AI に対する姿勢はさまざまなようだ。

検査の低侵襲化といえば、アイリス社のAI インフルエンザ検査機器「nodoca」が思い浮かぶ。私たち患者にとって、低侵襲化は非常にありがたい進歩だ。さまざまな分野で広がってほしいと感じるが、医師にとってはそう簡単にはいかない。最終的な診断の責任が医師にあるからだ。

医療現場のニーズに応じて、AI 機器の機能を調整していく必要がある。AI 開発の専門家、医療の専門家、そして国による法整備。そのすり合わせこそが、この医療AI 機器の黎明期における最大の課題なのだろう。

眼科を超えて:DeepEyeVision 社の新たな挑戦

「すでに、マイナー疾患まで診断予測できるレベルのシステムは開発できている」と髙橋氏は言う。

「 DeepEyeVision for RetinaStation」と「 DeepEyeVision for California」は、どちらも自治医科大学の研究成果を元に構築された機器だ。この出発点ともいえる、研究用医療AI システムは、協力機関で読影に活用され、さらに研究データが集められているという。

「既存の検査の代替を目指しているわけではありません。低侵襲かつ短時間でリスクを評価できる、新たな選択肢としてのAI 活用を目指しています」と近藤氏は語る。

また、髙橋氏はこうも展望を語る。「既存のシステムをもとに、眼の血管だけでなく、高血圧による血管の変質や異常も検出できるシステムを開発できれば、内科の先生方のお役に立てるのではないかと考えています」

クリニックにおけるAI 活用の未来

内科でも眼底検査を導入するクリニックが増えており、これは非常に社会的な価値がある取り組みといえる。しかし、時には緑内障など専門的で難しい判断を迫られる場面も出てくる可能性がある。

こうした課題に対して、AI 技術は健常な状態からの逸脱を視覚的に示すことで診断をサポートする役割を果たす。

「このような流れが普及することで、眼科専門医への紹介がより正確かつ迅速に行われ、患者さんに適切な医療が提供できるでしょう」と髙橋氏は述べる。

また、クリニック間の協力による医療の質の向上にも寄与できる可能性が高いとし、「皆が医療AI の恩恵を受けられるような開発を引き続き進めていきたい」と強調して締めくくった。

AIがもたらす医療標準化と地域医療格差解消への期待(編集後記)

医療AI は、私たちのこれまでの常識を超え、さらなる進化を遂げている。効率化にとどまらず、日本全国で医療の評価基準が標準化されることは、僻地医療や地域格差の是正に向けた強力なツールとなるだろう。より多くの患者が早期発見・治療を受けられる環境が整いつつあることに、期待が高まる。一方で、医療現場のニーズと技術の調整、法整備、そして人々のAI に対する懐疑心など、まだ乗り越えるべき課題も多い。

今後、医療AI はどのように医療従事者や患者と共に歩んでいくのか、その動向を引き続き注視していきたい。

(取材・文:DOCWEB 編集長 高山豊明)

開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします

- 開業に役立つ記事・動画が見放題

DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる

手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード

詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)

DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。

公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。