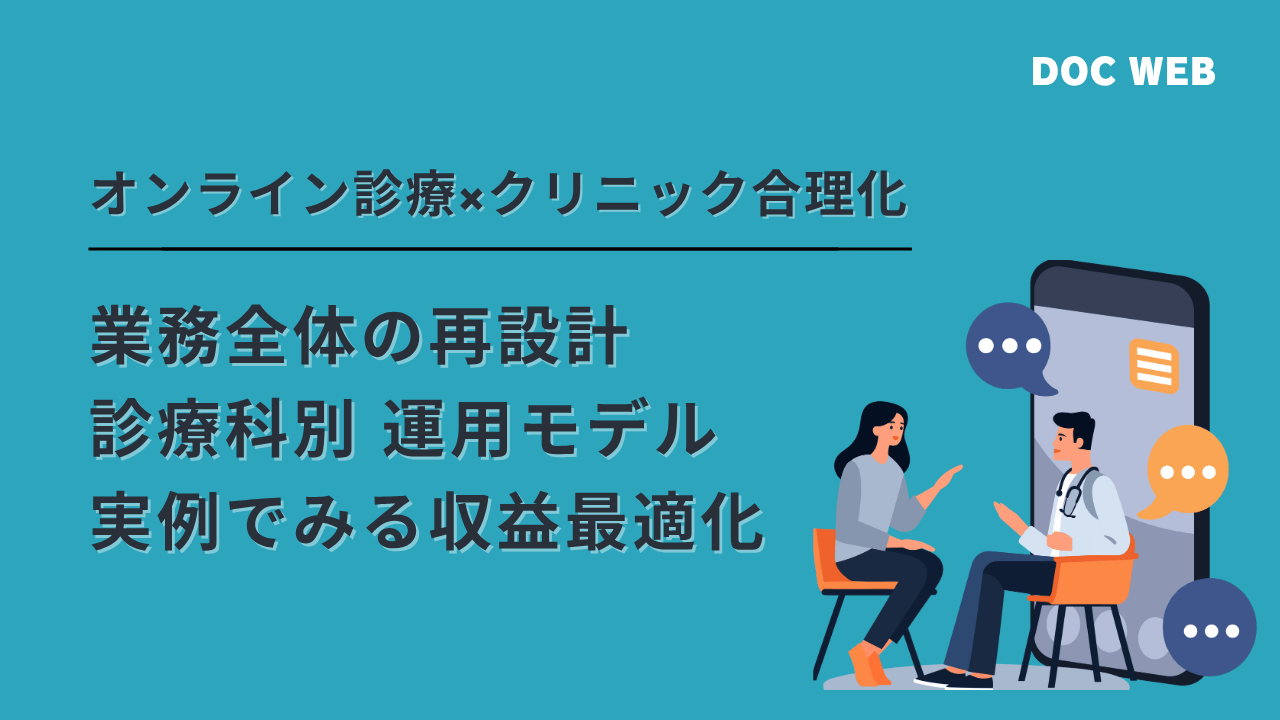

オンライン診療は、クリニック経営の合理化と効率化を支える現実的な手段として注目されています。

制度改正や電子処方箋の整備が進むいま、「どの診療科で」「どのように導入すべきか」を判断するには、制度・収益・運用の全体像を把握することが欠かせません。

- オンライン診療の制度・施設基準・資格要件と最新動向

- 診療科別の導入適性と運用モデル

- 処方箋(FAX・電子)や支払い方法の実務対応

- 自費診療・効率化を組み合わせた収益最適化の考え方

- 一次情報(Podcast・Wrusty・調査PDF)から見る現場の実践知

【2025年版】オンライン診療システム比較14選|クリニックの目的別に選定できる製品ガイド(既存患者フォロー/集患)

【2025年版】オンライン診療システム比較14選|クリニックの目的別に選定できる製品ガイド(既存患者フォロー/集患)

なぜオンライン診療はクリニック合理化の柱になるのか

制度変化で「一時的措置」から「経営手段」へ

コロナ禍で急速に広まったオンライン診療は、当初「特例的な時限運用」に過ぎませんでした。

しかし現在は、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(2022年改訂)に基づき、

研修制度・届出基準・診療報酬・セキュリティ要件が整備され、恒常制度として定着しています。

特に以下の3点が、クリニック経営に直結する制度的変化となりました。

- 医師がオンライン診療を実施するための研修義務化と届出制度化

- 電子処方箋制度・オンライン資格確認の普及(2023〜2025年度で義務化範囲拡大)

- 保険診療・自費診療いずれでも運用可能な法的安定性の確立

これにより、オンライン診療は「感染症対策」から「業務効率化と収益改善のための制度的ツール」へと性格を変えていきました。

DOCWEB編集長×MICTコンサルティング大西大輔氏のPodcast「院長が悩んだら聴くラジオ」ep71でも「医療DX推進の流れの中で、オンライン診療は“なくても困らない”から“ないと非効率”な仕組みに変わった」と指摘されています。

合理化効果①:業務効率とスタッフ負担の軽減

オンライン診療の本質は、単に「遠隔で診察する技術」ではなく、受付・問診・会計・処方を含む業務プロセス全体を再設計できる点にあります。

オンライン診療を導入したクリニックでは、診療そのものよりもむしろ「診療前後の事務処理」をオンライン化することで、

スタッフの残業や患者の待機時間が大幅に削減されたという報告が多く見られます。

たとえば、予約から問診、診療、決済、処方箋送信までを一貫してオンライン上で完結させる設計にすることで、

来院患者とオンライン患者の受付業務を分離せず、同一のフロー上で自動処理を組み込むことが可能になります。

クラウド型予約システムや電子カルテ、キャッシュレス決済システムとAPI連携させれば、

- 予約受付

- 事前問診

- オンライン決済

- 処方箋発行・薬局連携

- レセプト処理

といった一連の業務を自動化・統合できます。

このようにオンライン診療は、単なる“非対面診療”ではなく、医療事務・診療・会計を統合的に効率化するDXの起点と捉えることができます。

特に人手不足が慢性化している都市部のクリニックでは、少人数体制で安定した外来運営を実現する合理化手段としての価値が高まっています。

合理化効果②:診療圏の拡張と患者アクセスの維持

一方、地方クリニックにとってのオンライン診療は、「効率化」よりも医療アクセス維持の手段として意味を持ちます。

『開業医のためのオンライン診療(DOCWEB講演アーカイブ)』では、50km圏外の慢性疾患患者をオンラインで継続診療している事例が紹介されています。

このように、高齢患者や交通弱者が来院しにくい地域や、医師の後継者が不足する地域では、オンライン診療が「診療圏の再定義」をもたらしています。

『オンライン診療が切り開く地域医療の最前線(DOCWEB講演アーカイブ)』でも、

「オンライン診療は地方の医療空白を補う“地域医療維持装置”」

と表現され、医療崩壊リスクを緩和する新たな経営モデルとして位置づけられています。

すなわち、都市部では業務効率化=時間と人件費の最適化、

地方では医療継続性=収益維持と地域貢献が合理化の方向性になります。

合理化効果③:診療プロセスの分業化・在宅化

オンライン診療の導入は、診療プロセスそのものを分業・再設計する契機になります。

医師が「診断・処方」に集中し、看護師や事務職が「案内・環境確認・説明」にシフトするという分業モデルを軸とし、

Web問診・リモート服薬指導・電子処方箋を組み合わせることで、

患者の在宅医療体験が“通院の延長”として機能します。

この流れは「Home Hospitalization(家庭を診療の場にする)」という考え方として、注目され始めています。

つまりオンライン診療とは、

「診療を画面越しに移すこと」ではなく、

「医療の時間と場所を再設計し、医療リソースを分配最適化すること」 (開業医のためのオンライン診療より)

と言えます。

合理化効果④:患者満足度と継続診療の向上

ICT調査「患者へのWebアンケート調査に基づいた調査研究」(DOCWEB講演アーカイブ)によると、

オンライン診療の利用経験者のうち93%が「満足・やや満足」と回答。

満足理由の上位には、

- 「待ち時間の短縮」(72%)

- 「自宅で受診できる利便性」(68%)

- 「同じ医師に継続して相談できる」(55%)

が挙げられています。

特に慢性疾患やメンタル領域では、患者側の心理的障壁が低く、通院継続率が高い傾向があります。

これは、クリニックにとって「離脱率の低下=収益の安定化」につながり、

結果的に経営上の合理化にも寄与します。

小括:オンライン診療が生む三つの合理化軸

制度整備・デジタル基盤・患者行動変化が重なった今、オンライン診療は

- 制度的安定化(届出・研修・報酬で制度内運用が可能)

- 業務効率化(受付〜会計のデジタル化と分業化)

- 患者継続性の強化(診療圏拡張と満足度向上)

という三つの合理化軸を持つ経営ツールと位置づけられます

クリニック経営者にとっての焦点は、「どの診療領域で・どの患者層に・どの範囲でオンライン診療を組み込むか」という判断軸にあります。

この後の章では、その判断に必要な実務的論点——制度・届出・処方・支払い・セキュリティ対応——を整理します。

実務制度と実装要件:失敗しない導入基盤作り

オンライン診療の導入にあたっては、

制度要件・安全管理・電子処方箋対応・通信環境など、

複数の要素を「同時に」整備する必要があります。

とくに初期段階での準備不足は、

- 施設基準の未届出

- 医師研修の未受講

- 通信セキュリティ・本人確認の不備

といったトラブルにつながりやすく、運用開始後の停止や指摘リスクを招くことがあります。

厚生労働省が定める「オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)」では、導入に際して次の要件が明示されています。

| 区分 | 内容 | 対応のポイント |

|---|---|---|

| ① 医師研修の修了 | 厚労省指定のe-learningで「オンライン診療研修」を受講・修了証を取得。 | 研修内容には安全管理・患者同意・初診制限が含まれる。 |

| ② 施設基準の届出 | 「オンライン診療料」「遠隔診療管理料」等を算定する場合、地方厚生局への届出が必要。 | 施設ごとに管理体制・同意書様式を添付。 |

| ③ 通信環境・セキュリティ | 通信の安定性、録音録画の禁止、暗号化通信、本人確認。 | 医療情報システム安全管理ガイドライン遵守。 |

| ④ 電子処方箋・薬局連携 | オンライン診療後に処方箋を電子発行し、薬局でオンライン服薬指導・配送まで可能。 | システム連携により診療〜処方を一気通貫化。 |

| ⑤ 同意取得・説明体制 | 予定内容・緊急時対応・個人情報保護を文書で説明・同意取得。 | 電子的同意記録を残す仕組みを整備。 |

| ⑥ 事務運用・マニュアル整備 | 事務長主導で手順書・問い合わせ対応を作成。 | ベンダーとの調整・内部研修を事前実施。 |

これらの準備を怠ると、運用開始後の算定拒否や通信事故リスクにつながります。

まずは制度的枠組みを理解し、「オンライン資格確認」「電子処方箋」「本人確認」「セキュリティ」までを導入時重要ポイントとして可視化しておきましょう。

※本章は、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)」および関連調査資料および、

患者へのWebアンケート調査に基づいた、ンライン診療および医療機関の電子化のあり方に関する調査研究 (2022/02/25)に基づいて作成しています。2023年以降も電子処方箋や資格確認等の運用更新が行われているため、最新情報は厚労省公式サイトでご確認ください。

診療科別に見るオンライン診療の導入モデルと活用の違い

オンライン診療の導入価値は、診療科ごとに目的と効果が異なります。

ここでは、制度要件を踏まえたうえで、経営的・実務的な合理化効果に焦点を当てて整理します。

精神科・心療内科:再診安定と中断防止

最も導入効果が高い領域の一つが精神科・心療内科です。継続的な服薬フォローやカウンセリングが中心であり、「初診は対面・再診はオンライン」という運用が最も定着しています。

また、患者・医師双方が落ち着いた環境で診療を行えるため、急性期対応よりも慢性フォローに適しており、医師1人あたりの診療枠を効率的に増やせる点も経営的メリットです。

内科(慢性疾患):リフィル処方と再診効率化

高血圧・糖尿病・脂質異常症などの慢性疾患では、オンライン診療は「リフィル処方」と相性が良く、再診・処方プロセスを合理化できます。

診療報酬上も「対面とオンラインを組み合わせた継続管理」が認められており、電子処方箋との連携で、診療後すぐの処方箋発行や服薬状況の追跡が可能になります。

一方で、定期的な血液検査やバイタル測定が必要な場合には、オンライン単独では完結しないため、対面診療とのバランス設計が重要です。

一気通貫型のオンラインシステムを活用することで、オンライン再診・決済・電子処方箋送信を自動連携でき、事務工数を減らしつつ再診収益を安定化できます。

皮膚科・美容皮膚科:自費診療とマーケティング展開

皮膚科領域では、保険・自費いずれの領域でも活用が進んでいます。

特に美容皮膚科では、

「オンライン診療を“来院前カウンセリング”として活用し、来院率と施術単価を同時に上げた」

という事例も報告されています(『オンライン診療が切り開く地域医療の最前線』より)。

オンライン初診で問診・説明を完了し、同意書取得や決済をオンラインで済ませておくことで、来院当日の所要時間を30〜40%短縮できるケースもあります。

保険診療では軽症皮膚疾患(湿疹、にきび等)に限定される傾向がありますが、自費診療を組み合わせることで単価向上と効率化の両立が可能です。です。

産婦人科・小児科:相談・説明・付加価値化

産婦人科や小児科では、「オンライン診療=非対面治療」ではなく、相談・説明・フォローアップの位置づけが中心です。

たとえば、妊婦健診後の相談や、発熱外来後の再診指導など、診療情報を補足する場としての利用が増えています。

また、小児科では夜間や休日対応の負担を軽減でき、保護者の相談負担も軽くなるため、地域内での信頼構築にもつながります。

外科・整形・耳鼻科:経過観察と混雑緩和

外科系・耳鼻科系では、診療の多くが身体診察を要するため、オンライン診療の対象は限定的ですが、術後フォローや経過観察では効果を発揮します。

たとえばWrusty導入事例では、

「術後経過観察や創部確認をオンライン化したことで、外来混雑が平準化した」

と報告されています。

また、説明や経過確認をオンラインに切り替えることで、医師が「短時間で多数の患者をフォロー」でき、外来スタッフの業務分散にもつながっています。

在宅診療・訪問診療:D to P with Nによる地域連携型の活用

オンライン診療は、在宅診療や訪問診療との組み合わせによって、地域医療の現場でも新しい診療形態を生み出しています。

特に、通院が困難な高齢患者や慢性疾患のフォローアップでは、オンライン診療を「訪問前後の確認」や「主治医の遠隔フォロー」として活用するケースが増えています。

近年注目されている「D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)」という仕組みは、医師が遠隔で診療し、看護師が現地で観察・処置を行うモデルです。

これにより、医師は複数の在宅患者を効率的にフォローでき、看護師は診療中に得た情報をリアルタイムで医師に共有できます。

| 診療科 | 主な導入目的 | 制度的制約 | 経営上の合理化ポイント |

|---|---|---|---|

| 精神科・心療内科 | 継続フォロー・再診 | 初診原則対面 | 中断率低下・再診安定化 |

| 内科(慢性疾患) | 再診・リフィル処方 | 対面間隔要件 | 継続率向上・再診効率化 |

| 皮膚科・美容皮膚科 | 初診完結・自費診療 | 自由診療中心 | 高単価・マーケティング展開 |

| 産婦人科・小児科 | 相談・説明・指導 | 身体診察中心 | 来院誘導・付加価値化 |

| 外科・整形・耳鼻科 | 術前後説明・経過観察 | 対面必須 | 外来混雑平準化・時間効率化 |

| 在宅診療・訪問診療 | 遠隔フォロー・看護師連携(D to P with N) | 訪問診療・遠隔管理料との整合が必要 | 医師の往診効率化・チーム医療の負担軽減 |

診療科によって導入目的は異なりますが、共通しているのは「オンライン診療=効率化のための仕組み」である点です。

単なる非対面診療ではなく、診療プロセス・説明・フォローを再設計する経営ツールとして捉えることで、収益構造の安定化とスタッフ負担の軽減が両立します。

【2025年版】オンライン診療システム比較14選|クリニックの目的別に選定できる製品ガイド(既存患者フォロー/集患)

【2025年版】オンライン診療システム比較14選|クリニックの目的別に選定できる製品ガイド(既存患者フォロー/集患)

オンライン診療で変わる収益構造と差別化戦略

オンライン診療は、単なる業務効率化の手段にとどまらず、クリニックの「収益構造そのもの」を再設計できる取り組みです。診療のオンライン化によって得られる経営効果は、大きく分けて三つあります。

再診継続率の改善による安定収益化

再診患者が継続して診療を受けやすくなることは、オンライン診療の最も大きな経営的メリットです。

通院負担が軽減されることで「中断率」が下がり、月ごとの診療回数が安定します。

特に精神科や慢性疾患を扱う内科では、再診率の安定がそのまま固定収益化につながります。

オンライン診療を再診中心に組み込んだことで、再診継続率が20%前後上昇したという例もあり、患者の利便性を高めるだけでなく、医師の診療計画を確実に実行できる「収益の予測可能性」を高める結果に繋がっています。

自費診療・オンライン接点による新たな収益軸

オンライン診療は、自由診療領域における「新しい収益チャネル」としても注目されています。

美容皮膚科、ピル処方、AGA、ED治療など、来院前のオンラインカウンセリングを入口とするモデルでは、初回面談をオンライン化することで成約率と単価の両方を引き上げることができます。

また、オンライン診療を「ブランド体験の一部」として組み込むことで、初回接点から来院までの心理的ハードルを下げることが可能です。

この戦略は特に都市部の競争が激しいクリニックで効果的で、広告費を増やすよりも効率的に新規患者を獲得できる手法として定着しつつあります。

「利便性×信頼性」による差別化とブランディング

オンライン診療を導入していること自体が、患者から見た「選ばれる理由」になります。

都市部では、利便性を重視する若年層や働き世代を中心に、オンライン対応の有無がクリニック選択の基準になりつつあります。

一方で地方では、交通手段や地理的制約を補う「アクセス確保の手段」としての価値が高く、患者の囲い込みや地域医療連携の一環として活用されています。

このように、都市部では「利便性による差別化」、地方では「信頼性とアクセス補完」が導入の主目的になります。

いずれの場合も、患者満足度と診療継続率を高めることで口コミや紹介が増え、結果的にマーケティングコストを下げる構造ができあがります。

小括:オンライン診療は「業務効率化」だけではなく「経営投資」

オンライン診療の導入効果を経営的に評価する際は、「収益の増加」だけでなく「収益の安定性」に注目することが重要です。

再診継続率の向上によって月次売上が予測可能になり、自由診療の導線設計によって新規収益を創出し、さらに患者体験の最適化によって紹介数が増える。

この三つが循環することで、オンライン診療は単なる業務改善ではなく、「経営の安全装置」として機能します。

つまり、オンライン診療は“働き方を変える仕組み”であると同時に、“経営リスクを減らす投資”でもあるのです。

都市部と地方で異なる導入意義と社会的役割

オンライン診療の意義は、クリニックがどの地域で、どのような患者層に向き合っているかによって大きく変わります。

都市部では経営競争を勝ち抜くための差別化手段として、地方では医療アクセスを守るための社会的インフラとして、それぞれ異なる役割を果たしています。

都市部:患者接点の拡張と競争優位の確立

市部のクリニックでは、オンライン診療は利便性を重視する患者層への導線として機能します。

昼休みや夜間でも診療を受けられる環境を整えることで、共働き家庭や若年層など、従来接点を持ちにくかった層の受診機会を拡大できます。

また、再診率の向上やキャンセル率の低下といった定量的な成果も見られ、「診療時間を増やすことなく、診療回数を増やす」モデルを実現しています。

このように、都市部ではオンライン診療を患者接点を拡張する戦略的チャネルの手段として活用するケースが増えています。

地方:医療アクセスの維持と地域連携の強化

地方では、オンライン診療は医療提供体制を支える“補完インフラ”として重要です。

高齢者や通院困難な患者に対して、遠隔で再診やフォローを行うことで、治療の継続性を確保できます。

また、地域の中核病院とクリニックが役割分担を行う「地域医療連携モデル」や、在宅医療・訪問診療との組み合わせによるチーム医療型オンライン診療も広がっています。

これにより、医療資源の少ない地域でも医療の質と継続性を両立できるようになっています。

小括:クリニック経営と社会的使命を両立する選択

オンライン診療の導入は、単なる業務効率化ではなく、地域とともに医療を持続させるための経営判断です。

都市部では競争力、ひいては受診機会の多様化へ、地方では医療を支える。

そのどちらも、医療DXの流れの中で求められる“社会的役割”の一部です。

効率と使命の両立を前提とした仕組みを整えることが、これからの医療経営における最も現実的な戦略といえます。

まとめ:オンライン診療を“経営戦略”として捉える

オンライン診療は、単なる診療手段やDXツールではなく、クリニック経営を持続可能にするための「戦略的インフラ」です。

業務効率化による時間削減、再診継続による安定収益、自費診療や在宅支援による新たな収益軸。

これらをすべて支えているのが、オンライン診療という仕組みです。

とくに近年は、厚生労働省の指針改訂や電子処方箋・オンライン資格確認など、制度的な後押しも進んでおり、

「今後の医療DXの中心に位置する領域」として、国の政策上も重要なテーマとなっています。

経営者としての視点でオンライン診療を導入することは、患者にとっての利便性を高めるだけでなく、クリニックの将来の経営安定にも直結します。

“医療を支える仕組みを設計する”——それは、未来の医療を守る経営の選択ともいえるのかもしれません。

関連リンク・次に読むべき記事

よくある質問

オンライン診療は、再診継続率の向上や中断率の低下による安定収益化、スタッフ業務の削減による効率化、さらに自由診療や在宅支援などの新たな収益源の創出につながります。診療時間を増やさずに診療回数を増やす「収益安定モデル」を構築できる点が最大の経営効果です。

単なる業務効率化では一部の事務処理改善にとどまりますが、経営戦略として導入する場合は、予約・問診・診療・会計・処方・レセプトまでを一つのデジタルフローに再設計します。結果として、医師1人あたりの診療数を増やしつつ、スタッフ負担と残業を減らす“組織全体の合理化”が可能になります。

再診や継続フォローが中心となる精神科、心療内科、慢性疾患を扱う内科で特に効果が高いです。また、美容皮膚科・自由診療ではカウンセリングのオンライン化によって成約率が上がり、在宅診療では「D to P with N(医師・看護師連携型)」モデルが往診効率を高めます。

はい。オンライン診療を既存業務の延長ではなく、予約・決済・処方までの全体設計に組み込むことで、受付対応・電話確認・レセプト処理の自動化が進みます。Wrustyの実例でも、スタッフ残業時間が20〜30%削減されたと報告されています。

あります。都市部では、患者接点の拡張やブランド差別化など“競争優位”のために導入されるケースが多く、地方では医療アクセスの維持や在宅支援など“医療継続”のために活用されます。どちらも「地域特性に応じた経営合理化策」として位置づけられます。

電子カルテ・予約・決済などのデジタル化が一定程度進んだ段階で導入するのが理想です。特に開業前後の設計段階で、オンライン診療を「業務フロー設計」に含めると後からの改修コストが抑えられます。

医師が遠隔で診療し、看護師が現地で支援する「D to P with N」モデルが代表的です。患者・家族・看護師・医師がデジタルでつながることで、診療の質を維持しながら往診効率を高め、地域医療の持続性にも貢献します。

再診継続率・中断率・1診療あたりの単価・スタッフ工数(受付・会計)・待機時間などの5項目です。これらを定期的に可視化することで、導入効果を定量的に把握し、改善サイクルを回すことができます。

初診時の対面要件、患者本人確認、通信環境、電子処方箋連携など制度的条件を満たす必要があります。導入前に地方厚生局やシステム提供企業のガイドラインを確認し、情報管理体制を整えることが重要です。

制度改定と医療DX推進により、電子処方箋・オンライン資格確認・レセプト連携の統合が進む見込みです。今後は「対面とオンラインのハイブリッド運用」が一般化し、クリニック経営における“基盤機能”として定着していくと考えられます。

開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします

- 開業に役立つ記事・動画が見放題

DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる

手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード

詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)

DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。

公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。