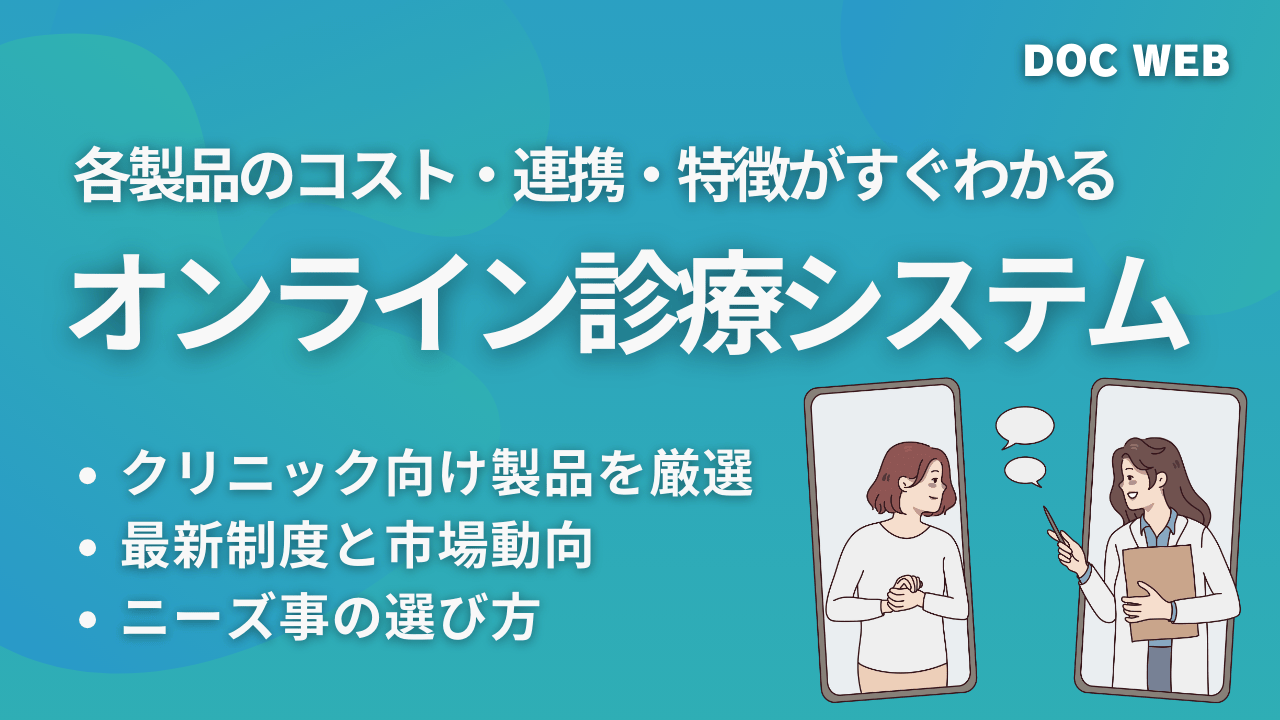

急速に普及が進むオンライン診療は、クリニックの在り方を大きく変え始めています。

本ガイドでは、オンライン診療専門クリニックを開設したい先生、既存の外来と並行してオンライン診療を始めたい開業医の先生、在宅医療にオンライン診療を取り入れたい先生など、様々なニーズに応じて自院に最適なオンライン診療システムを比較・検討できるようまとめました。

- 2025年の制度対応ポイント

電子処方箋・オンライン資格確認など、オンライン診療で押さえるべき最新要件 - クリニックの目的別に最適な導入モデル

再診フォロー/自費診療/在宅連携の3タイプで整理 - 主要システムの機能・費用・連携性の比較

目的ごとに選びやすい比較表つき - 経営面と運用面を両立する選び方

効率化・患者接点維持・継続率向上の視点

オンライン診療の現状と制度対応

厚生労働省はオンライン診療を「外来や在宅診療を補完する仕組み」と位置づけており、クリニック側には対面診療と同等の安全性と有効性を確保することが求められています。

現在は『オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)』をはじめ、電子処方箋・オンライン資格確認・電子カルテ標準化など、関連制度が段階的に整備されています。これにより、通院が困難な患者を継続的に診療できる仕組みや、収益確保などの経営戦略に合わせた導入を検討できる環境が整ってきました。

一方で、制度要件や届出の内容を十分に理解しないまま導入すると、「算定できない」「通信要件を満たさない」といった運用トラブルにつながることもあります。

導入の第一歩は、制度全体の枠組みを正しく把握することです。

| 区分 | 対応のポイント |

|---|---|

| 医師研修・届出 | 指針に基づくe-learning研修を修了し、地方厚生局へ届出。 「オンライン診療料」「遠隔診療管理料」などを算定する場合は届出済みが条件。 |

| 電子処方箋対応 | 処方箋を電子発行し、薬局とのオンライン連携・配送に対応可能。 電子処方箋の運用が全国に拡大中。 |

| オンライン資格確認 | 患者の保険資格や薬剤・特定健診情報をリアルタイムで照会。 2025年度には原則として全医療機関で運用対象。 |

| セキュリティ・通信要件 | 医療情報システム安全管理ガイドラインに準拠。暗号化通信・本人確認・録音録画禁止が求められる。 |

| 同意書・説明体制 | オンライン診療の目的やリスク、緊急時対応について文書で説明し、電子的に同意記録を残す体制を整備。 |

こうした制度対応項目について、主要なオンライン診療システムでは、電子カルテやレセコンとのAPI連携、電子処方箋・資格確認への対応、電子同意書管理などを標準装備し、制度準拠を前提に設計されています。

経営判断として導入を検討する際に大切なのは、自院の診療内容のうち、どの業務や患者層をオンライン化できるのかを整理することです。

そのうえで、その運用に対応できる機能やサポートを持つシステムを選ぶことが、導入成功の鍵になります。

詳しい解説はこちらの記事→オンライン診療の実務制度と実装要件|失敗しない導入基盤作り

目的別オンライン診療システムの選び方

オンライン診療システムを比較するうえで最初に考えるべきは、「どの目的で導入するか」です。

クリニックにおける導入目的は、大きく3つの方向に分かれます。

再診・フォローアップを効率化したい

慢性疾患(糖尿病・高血圧)やメンタルヘルス領域など継続診療が前提となるクリニックでは、再診や服薬フォローをオンライン化することで医師・スタッフの業務負荷を下げつつ、再診継続率を安定させやすくなります。

この目的で重視されるポイントは主に3つです。

- 予約・問診・診療・会計・処方の一連の流れが一元管理できる

- 電子カルテやレセコン、電子処方箋など既存システムと連携しやすい

- 通信の安定性や本人確認、情報保護などの安全性が確保されている

来院を前提としない「診療の継続性」を作ることが本質なので、患者との関係が院内の導線で完結するシステム導入型の方が相性がよいケースが多いです。

特に、すでに一定の患者基盤がある外来クリニックに向いています。

予約~決済まで一元化すると、外来とオンライン診療を同じ導線で効率化できる

自費診療・ブランド体験の強化したい

美容皮膚科やホルモン療法などの自由診療では、オンライン診療は「来院前カウンセリング」や「継続フォロー」の役割が強く、患者との接点を増やしながら成約率・継続率を高める目的で導入されるケースが多くなっています。

また、保険診療クリニックが、経営戦略の観点で外来をしながら自費診療をオンラインで開始するケースも増加しています。

こういった場合に特に重視される機能は次の3つです。

- 決済・同意・フォローアップまでオンライン上で完結できる(利便性の高さ)

- LINE連携や予約導線など、マーケティング要素を含む設計(キャンセル率低下、診療単価UP)

- 継続利用を可視化し、患者体験を蓄積できるCRM機能(再診率UP)

オンライン化が単価向上や顧客管理の効率化に直結する領域なので、ブランド体験のコントロールがしやすいシステム導入型と相性が良いです。

一方で、新規集患を強化したい場合はプラットフォーム型が導入障壁を下げやすく、両者を段階的に使い分けるクリニックも増えています。

自費診療は「誰がCRMを持つか」で選ぶと失敗しない!

在宅・訪問診療の連携強化したい

高齢患者や通院困難な方へのフォローアップとして、在宅・訪問診療とオンライン診療を組み合わせるケースが増えています。

特に、医師が遠隔で診療を行い、現地の看護師が観察・支援するD to P with N(Doctor to Patient with Nurse)モデルが広がりつつあります。

この目的では、次のような要件が重要になります。

- 医師・看護師・事務スタッフが同時にアクセスし、情報を共有できる

- 画像やバイタルデータを現場から迅速に送受信できる

- 個人情報保護と通信安定性を備えた多職種連携設計、薬局連携

訪問の負担を減らしながら、地域で診療が完結するチーム体制を支える仕組みに適しています。

外来中心のクリニックが訪問医療を拡大したい場面でも有効です。

診療科別の導入傾向と合理化ポイント

| 診療科 | 主な導入目的 | 制約・診療の特徴 | 経営上の合理化ポイント |

|---|---|---|---|

| 精神科・心療内科 | 継続フォロー・再診 | 初診原則対面 | 中断率低下・再診安定化 |

| 内科(慢性疾患) | 再診・リフィル処方 | 対面間隔要件 | 継続率向上・再診効率化 |

| 皮膚科・美容皮膚科 | 初診完結・自費診療 | 自由診療中心 | 高単価・マーケティング展開 |

| 産婦人科・小児科 | 相談・説明・指導 | 身体診察中心 | 来院誘導・付加価値化 |

| 外科・整形・耳鼻科 | 術前後説明・経過観察 | 対面必須 | 外来混雑平準化・時間効率化 |

| 在宅・訪問診療 | 遠隔フォロー・看護師連携(D to P with N) | 訪問診療・遠隔管理料との整合 | 医師の往診効率化・チーム医療の負担軽減 |

詳細はこちら→オンライン診療×クリニック合理化|制度・診療・経営から見る導入戦略(2025年版)

メリット・デメリット

- 再診・フォローアップの効率化により、医師・スタッフ双方の時間的負担を軽減できる

- 慢性疾患や精神科領域での再診継続率が向上し、収益の安定化につながる

- 問診・会計・処方などの業務をデジタル化し、業務フロー全体を再設計できる

- 自費診療やカウンセリングなどで患者との接点を拡張・ブランド体験を強化できる

- 地方・在宅医療では、医療アクセスの維持や地域連携の強化につながる

- 初期導入費用や月額利用料など、コスト負担が発生する

- 医師研修・施設届出・セキュリティ対応など、制度的準備に時間がかかる

- スタッフ教育・マニュアル整備が必要で、運用初期に混乱が生じやすい

- 通信環境や端末の不具合により、診療品質が不安定になるリスクがある

- 対面診療に比べて、心理的安心感や検査精度が低下するケースもある

2種類の導入形態

オンライン診療システムは、大きく 「検索型(プラットフォーム型)」 と 「システム導入型(自院完結型)」 の2タイプに分けられます。それぞれ特徴や導入効果が異なるため、自院の目的や患者層に合わせて選択しましょう。

検索型(プラットフォーム型)とシステム導入型(自院完結型)

| 項目 | 検索型(プラットフォーム型) |

システム導入型(自院完結型) |

|---|---|---|

| 特徴 | 患者がアプリやWeb検索を通じて医療機関を探し、予約・診療につなげる仕組み。クラウド型が多く、導入は容易。 | 自院の電子カルテや予約システムに組み込み、オンライン診療を自院で完結して運用するタイプ。 |

| メリット | プラットフォーム上での露出により集患効果が期待できる。初期費用が抑えられるケースが多い。 | 患者導線を自院サイトに統一でき、既存患者フォローや慢性疾患の再診に強みを発揮。業務フローとの一体化が可能。CRMが財産となる |

| デメリット | 利用規約や手数料に依存する。患者導線がプラットフォーム主体となり、自院サイトとの統合性に課題が残る。 | 初期設定や運用設計が必要。 |

| 向いているクリニック | 開業初期や自費診療分野(AGA、ED、ダイエット薬など)で集患を強化したいクリニック。 | かかりつけ患者を中心に、利便性と効率化を重視する一般診療科のクリニック。 |

導入目的と経営戦略の違い

オンライン診療システムの導入目的は、大きく「新規患者獲得」と「既存患者フォロー」に分けられます。導入形態によって得意分野はありますが、厳密に分断できるわけではなく、サービスによっては両方に対応できるケースもあります。

検索型(プラットフォーム型)

- 患者がプラットフォームから医療機関を検索できるため、新規開業や知名度の低い段階での集患に強い。

- 自費診療領域(AGA・ED・ダイエット薬など)では、患者が「症状や治療ワード」で検索する傾向が強いため、短期的に患者を獲得したい場合に有効。

- ただし、患者導線がプラットフォームに依存するため、自院サイトや既存システムとの統合性には課題が残る。

システム導入型(自院完結型)

- 自院サイト・電子カルテ・予約システムと統合できるため、既存患者の利便性向上や慢性疾患の再診に強みがある。

- 一方で、最近は「自由診療に強いシステム導入型」も登場しており、サブスク配送やポイント機能などEC的要素を備える例も増えている。

- そのため「自費診療=検索型」という単純な区分ではなく、集患チャネルを外部に求めるか/自院完結で運営するかが選定基準になる。

ハイブリッド型

- 実務的には「開業初期は検索型で集患、軌道に乗ったらシステム導入型にシフト」する段階的な導入も現実的。

- また、集患チャネルは検索型に頼りつつ、既存患者対応はシステム導入型で効率化するなど、併用戦略も可能。

オンライン診療サービスは新規参入が多く、提供企業の事業方針によっては、突然のサービス終了リスクもあります。

実際、「LINEドクター」などのように短期間で提供終了に至った事例も存在します。

サービス提供企業の経営方針にマッチしたプロダクトか、安定してシステム運用されているかを確認しましょう。

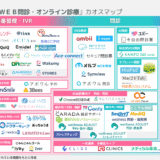

オンライン診療システム最新カオスマップ

DOCWEB独自リサーチにより作成した「オンライン診療システム・予約システム・WEB問診カオスマップ」を掲載しています。

市場に存在するサービスを分類ごとに配置しており、一覧で俯瞰できます。

【DOC WEB】診療所向け予約・問診・オンライン診療カオスマップ2025を配布中

【DOC WEB】診療所向け予約・問診・オンライン診療カオスマップ2025を配布中 オンライン診療システムと併用・連携が可能な各システムも紹介しています!問診システム 診療予約システム

システム導入型(自院完結型)のオンライン診療システムの各サービス詳細情報

| 特徴 | 患者向けLINEアプリ、カスタマイズ問診機能、 ヘルスケア業務管理(診察予約・オンライン診療・決済・配送)マーケティング分析と顧客管理 |

| 費用 | 個別見積り |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | ORCA、電子カルテCLIUSとの連携 「らくらく予約マネージャーfor美容クリニック」、予約プラットフォーム「キレイレポート」 |

| 処方 | 薬局連携、配達可能 |

| 支払い | クレジットカード決済、銀行振込、代金引換など、多様な決済方法 |

(出典:株式会社Wrusty公式サイトhttps://march-cos.com/)

LINEを基盤としたプラットフォームで、予約から配送まで一元管理でき、マーケティングツールも充実。離脱を防ぐ仕組みが多く盛り込まれたオンライン診療システムです。自由診療だけでなく、保険診療で自費収益の拡大を目指すクリニックにおすすめです。オンライン診療を提供する「march clinic」にて「march」を活用した診療が行われています。

| 特徴 | 予約・問診・診察(オンライン)・決済がLINE上で完結するオンライン診療ツール。 問診カスタマイズ、診察URL自動発行、QRコード来院受付、メッセージ配信など多彩な機能で業務効率化が可能 |

| 費用 | 要お問い合わせ |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | カルテ連携可能 |

| 処方 | 配達可能 |

| 支払い | クレジットカード、後払い、銀行振り込み、サブスクリプション決済対応 |

(出典:株式会社ソラリウム公式サイトhttps://medibot.biz/)

予約から決済までがLINEで完結するオンライン診療システムです。自費クリニックを運営していた経験をもとに、クリニックのみに最適化したツールとして開発されました。専任のマーケターによるMedibot診療の構築・運用・運用改善の代行でマーケティング戦略まで一貫してサポートを受けられます。

infomityオンライン診療サービス/コニカミノルタジャパン株式会社

| 特徴 | コニカミノルタPACS上でオンライン診療が行えるサービス(YaDoc Quick)「Unitea(ユニティア)」を介して提供 専用アプリ不要、ブラウザ使用で手軽に利用可能。 |

| 費用 | 要問い合わせ |

| 患者利用料 | 要問い合わせ |

| 連携 | 画像診断ワークステーション「Unitea(ユニティア)」 |

| 処方 | – |

| 支払い | クレジットカード、銀行振り込み、次回来院時支払い |

(出典:infomityオンライン診療サービス公式サイトhttps://www.konicaminolta.jp/healthcare/ict/medical-support/)

コニカミノルタ社の画像診断ワークステーション「Unitea(ユニティア)」を介してオンライン診療が行えるサービスです。(使用システムはYaDoc Quick)

専用アプリ不要、ブラウザ使用で手軽に利用可能です。柔軟な支払い方法に対応しています。

LiveCallヘルスケア /スピンシェル株式会社

| 特徴 | HPにリンクを貼るだけで利用可能。予約機能、予約メニューごとの問診票設定、通話オプション、 Googleアナリティクス連携、リマインドメール、医療スタッフによる代行予約 |

| 費用 | 個別見積 |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | – |

| 処方 | 処方薬配達可能 |

| 支払い | クレジットカード |

(出典:LiveCallヘルスケア公式サイトhttps://www.spinshell.com/)

アプリ不要でクリニックのWEBサイトにリンクを貼るだけで利用できるオンライン診療サービスです。

予約から決済まで必要な機能がすべて揃っており、最短3日でオンライン診療開始が可能です。

クリニック専用ブランディング機能があり、患者が安心して登録できるようページの独自カスタマイズ可能です。

スマートキュア/ 株式会社スマートゲート

| 特徴 | アプリ不要、D to P with N対応 画像等の検査データの共有・検査データの事前登録、海外からのオンライン診療にも対応 電子聴診器を使用したオンライン聴診に対応 |

| 費用 | 個別見積 |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | 外部システム・各種医療機器との連携 |

| 処方 | 電子処方箋・オンライン服薬指導・処方薬の配送 |

| 支払い | 施設ごとの決済方法に対応 |

(出典:スマートゲート公式サイトhttps://smart-gate.co.jp/)

Ciscoのビデオ会議システムWebexを組み込んだクラウド型システムでWindowsPC、AppleMac、タブレット、スマートフォン(Android/iOS)のマルチデバイスに対応します。2022年の新型コロナ対応の際、世田谷区オンライン発熱診療サービスで採用実績があります。

ポケットドクター / MRT株式会社

| 特徴 | ヘルスケア機器連携、医師の空いた時間に予約枠設定 |

| 費用 | トライアルプラン0円、以後33000円/月額 |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | – |

| 処方 | 処方薬配送対応 |

| 支払い | クレジットカード・医療機関窓口決済 |

(出典:ポケットドクター公式サイト:https://www.pocketdoctor.jp/)

「Door.into 健康医療相談」を運営する、MRT株式会社のオンライン診療システム「ポケットドクター」は高齢の患者でも使いやすいシンプルな設計で、慢性疾患を抱える患者や通院が大変な患者の定期診療に活用されています。バイタル情報の連携をすることで、精度の高い診療の提供を可能にします。

YaDoc / 株式会社インテグリティ・ヘルスケア

| 特徴 | 予約機能、カスタマイズ問診機能、メッセージ機能、 モニタリング機能(医師の知りたい項目をかかりつけ医の決めた任意の日時に患者が記録)、専任のサポートデスクによるフォロー |

| 費用 | 要問い合わせ |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | 主要12社の電子カルテと同じPCで利用可能 |

| 処方 | – |

| 支払い | クレジットカード決済、銀行振り込み、代金引換 |

(出典:YaDoc公式サイトhttps://www.yadoc.jp/)

患者とかかりつけ医だけをつなぐシンプルなシステム。受診患者の離脱を防ぎます。サポート体制の手厚さや、高齢の方も利用しやすい多様な支払い方法が用意されています。

検索型(プラットフォーム型)オンライン診療システムの各サービス詳細情報

SOKUYAKU /ジェイフロンティア株式会社

| 特徴 | 病院検索、オンライン服薬管理との連携、予約管理、 問診表管理、かかりつけ医登録、診療科目・医師別管理 |

| 費用 | 初期・月額無料、売上金・振込手数料はクリニック負担。 手数料クレジットカードは3.6%、コンビニ後払いは2.7%(売上金1000円未満/月は次月以降繰り越し) |

| 患者利用料 | システム利用料:診察・服薬指導それぞれに275円(税込) 処方薬配送550円~(税込) |

| 連携 | 電子カルテ連携なし |

| 処方 | 薬局連携、配達可能(東京23区・横浜市・大阪市は当日配達可能)、バイク便 |

| 支払い | クレジットカードもしくはコンビニ後払い |

(出典:SOKUYAKU公式サイトhttps://sokuyaku.jp/sokuyaku_for_clinic/)

日本初のオンライン診療・オンライン服薬指導・処方薬宅配のワンストップ・プラットフォームを提供。提携薬剤師によるオンライン服薬指導対応で診察後の患者フォローも安心です。

専門のサポートスタッフによる電話・メールで運用サポートがあります。

アイメッド /株式会社アイメッド

| 特徴 | 病院検索と予約・オンライン診療の予約ができる検索サイト リマインドメール、キャプチャ、チャット機能 |

| 費用 | 初期導入費、月額費用0円、 決済手数料10% |

| 患者利用料 | 郵送料は患者負担クリニック負担選択可能 |

| 連携 | ORCA、電子カルテCLIUSとの連携 |

| 処方 | 薬配達可能(Uber Direct活用し東京23区内30分以内に配達) |

| 支払い | クレジットカード決済 |

(出典:アイメッド公式サイトhttps://ai-med.jp/)

国内最大級の医療と美容に関するネットワークをもち、患者は病院の検索と予約、オンライン診療までをアイメッドのみで完結させることができます。美容や自費のオンライン診療での利用が多いですが、保険診療にも対応しています。

ANYMED /株式会社COREARTS

| 特徴 | 病院検索機能、問診表カスタマイズ、オンライン資格確認 訪問診療対応プラン(アプリ操作が苦手な方、デバイスのない患者向けに、看護師がデバイスを持って訪問) |

| 費用 | 初期費用無料、月額10,000円(診療件数無制限) |

| 患者利用料 | オンライン診療利用料 100円 |

| 連携 | FitBitからPHRデータ取得 |

| 処方 | 処方箋薬局連携 |

| 支払い | クレジットカード |

(出典:ANYMED公式サイトhttps://www.anymed.online/)

スマートウォッチと連携しPHRデータを取得、高齢者向けに看護師がデバイスを持って訪問するオンライン訪問診療(D to P with N)にも対応。月額費用が固定なのでオンライン診療の件数が多い、複数医師でオンライン診療を行いたいクリニックにピッタリです。

→D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)とは

KAITOS / 東邦薬品株式会社

| 特徴 | 医療機関検索サイト「病院なび」と連携、オンライン服薬指導対応、予約から処方受け取りまでワンストップ、 国際的なセキュリティ基準「PCI DSS」完全準拠、専用コールセンターによるバックアップ体制、栄養相談サービス |

| 費用 | 要問い合わせ |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | – |

| 処方 | 処方薬配送 |

| 支払い | クレジットカード決済 |

(出典:KAITOS公式サイトhttps://byoinnavi.jp/contents/kaitoslp/index.html)

日本最大級の医療機関検索サイト「病院なび」と連携し、患者はスマホやPCから気軽に予約を取ることが可能です。専用コールセンターによるバックアップ体制や利用者の栄養相談サービスといった充実したサポートがポイントです。

curon / 株式会社MICIN

| 特徴 | 医療機関検索、カレンダー形式で入力しやすい予約管理、 疾患別の問診票、画面共有機能 設定や院内業務フロー設計を丁寧にサポート |

| 費用 | 初期費用・月額利用料無料。 クレジットカードの決済手数料含む事務手数料として4% |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | – |

| 処方 | 薬局への処方箋連携、院内処方は宅配業者へ自動で集荷依頼 |

| 支払い | クレジットカード決済 |

(出典:curon公式サイト:https://micin.jp/)

導入実績6000件以上を誇るcuron。こちらのサービスも初期費用・月額費用無料で利用が可能です。自動集荷機能があり、院内処方でも処方薬の配送の対応がスムーズです。

CARADAオンライン診療 / 株式会社カラダメディカ

| 特徴 | 検索型。予約・オンライン診療・薬・処方箋の配送、 アラート機能、導入後の定期的な訪問・電話・メールで困りごとをサポート。園児眼科健診における活用事例も。 |

| 費用 | 要問い合わせ |

| 患者利用料 | 診療費/相談料、薬代/処方箋料・配送料 |

| 連携 | 「ルナルナ」と連携した産婦人科向けオンライン診療システムあり |

| 処方 | 薬・処方箋の配送(最短当日) |

| 支払い | クレジットカード・医療機関窓口決済 |

(出典:CARADAオンライン診療公式サイトhttps://caradamedica.co.jp/)

大手ヘルスケア医療Q&Aサイト「CARADA 健康相談」を運営する株式会社カラダメディカが開発。

直感的に操作でき、高齢者にも使いやすいオンライン診療システムです。アンドロイド端末には対応していない点は注意が必要です。

Door.into 健康医療相談 / MRT株式会社

| 特徴 | 予約機能、問診機能、画像で保険証等確認可能、チャット機能、処方箋送信 |

| 費用 | 初期・月額費用無料、診療ごと300円、 決済手数料ご請求額の4%(診療ごとの料金は患者負担も可能) |

| 患者利用料 | – |

| 連携 | – |

| 処方 | – |

| 支払い | クレジットカード決済、銀行振り込み、代金引換 |

(出典:Door.into 健康医療相談公式サイトhttps://medoor.com/webmed/)

専用のキーを持つ患者が気軽に健康相談ができる「Door.info 健康医療相談」のオンライン診療サービスです。診療が発生して初めて費用が発生するため、気軽に導入が可能です。

導入の流れとチェックリスト

オンライン診療システムは「導入して終わり」ではなく、準備・試験・定着という段階を踏むことで安定した運用が可能になります。ここでは、導入の基本ステップをチェックリスト形式で整理します。

1. 導入前準備

- 自院の診療科・患者層がオンライン診療に適しているかを確認

- 導入目的を明確化(集患/既存患者フォロー/効率化 など)

- 費用対効果のシミュレーションを行う

2. システム選定

- 検索型/システム導入型のいずれを選ぶか判断

- 比較表やカオスマップを参考に、導入費用・維持費・機能・サポート体制を比較

- 電子カルテや予約システムとの連携可否を確認

3. 試験運用

- 限られた患者層でトライアルを実施し、システムの操作性を検証

- スタッフの教育やマニュアル作成を同時に進める

4. 本格導入

- 患者トリアージ(オンライン向き/対面必須)をルール化

- 決済方法・本人確認方法を正式に運用開始

- 患者への周知(案内文・予約導線・FAQ)を整備

5. 定着と改善

- KPIを設定(例:オンライン診療の利用率、継続率、未収発生率)

- 定期的にスタッフ・患者双方のフィードバックを収集

- 必要に応じて追加機能(QR決済・薬配送など)を拡張

初診・再診患者への対応を想定した準備

オンライン診療では、初診と再診で必要な機能や運用体制が異なることも意識しておく必要があります。

- 初診患者対応

- 詳細な問診票のカスタマイズ機能を活用し、診療科目や自院の特性に応じた事前情報を収集。

- 電子カルテと連携することで、問診内容をスムーズに記録し、診療計画に活用できる。

- 再診患者対応

- 定期的な予約管理やリマインダー機能を備えることで、患者自身が予約を簡単に調整可能。

- 前回の診療内容や処方内容を即座に参照できる機能により、診療の継続性を確保。

この観点を導入段階でチェックリストに加えることで、初診から継続診療までシームレスに対応できる運用体制を構築できます。

IT・働き方改革支援補助金2025年情報

- 目的:中小企業・小規模事業者のITツール導入費用を補助し、業務効率化と売上アップを支援

- 対象者:中小企業・小規模事業者(医療法人は従業員300人以下)

- 補助金の種類

- 通常枠

- スマートSME枠(企業間取引のデジタル化対応用。旧インボイス枠)

- 補助対象:ITツール全般(PC・タブレットなどのハードウェアは対象外)

- 補助金上限:類型により最大350万円まで(補助率1/2~2/3)

- 申請方法:登録・IT導入支援事業者とのマッチングが必要

- 目的:中小企業・小規模事業者が「残業削減」「年休取得促進」「勤務間インターバル制度導入」など働き方改革に取り組む費用を助成し、労働環境改善を支援

- 対象者:中小企業・小規模事業者(医療法人は従業員300人以下、かつ労災保険加入必須)

- 補助金の種類:

- 労働時間短縮・年休促進支援コース

- 勤務間インターバル導入コース

- 業種別課題対応コース(建設業・運送業・病院など)

- 補助対象:勤怠管理システム・労務管理ソフト・タイムレコーダー導入、外部専門家コンサル費用、就業規則改定費用など(PC・タブレットは対象外)

- 補助金上限:最大150万円程度(補助率3/4~4/5)

- 申請方法:事前に「成果目標」(例:残業時間縮減・年休制度導入)を設定し、取組実施後に申請

まとめ

オンライン診療システムは、クリニックの合理化と患者サービス向上を実現する有力な手段です。

ただし導入にあたっては、費用や機能の比較だけでなく、自院の診療方針や患者層に合った運用方法を設計することが重要です。

- 制度改定や電子処方箋・マイナ保険証の普及により、オンライン診療の利用環境は整いつつある。

- 一方で、導入後には本人確認・決済・スタッフ体制など実務上の課題が発生する。

- これらを理解したうえで、段階的に導入・改善を進めることが、失敗を避ける最大のポイントとなる。

オンライン診療は「入れるか入れないか」だけでなく、「どう運用して成果を出すか」が問われます。

本記事を参考に、自院に最適な形で導入し、持続的な経営と患者満足度向上につなげてください。

オンライン診療を導入するにあたり、各種補助金の適応となる場合があります。

オンライン診療システム導入に関するFAQ:よくある質問

オンライン診療の目的は、業務効率化と医療アクセス拡張の両立です。都市部では再診や自由診療の効率化、地方では通院困難な患者のフォローアップにより医療継続性を高める目的で導入されています。

精神科・心療内科、慢性疾患を扱う内科、美容皮膚科などで導入効果が高い傾向があります。特に再診・リフィル処方・カウンセリングなど、継続診療に適した診療科で効果が大きくなります。

厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年改訂)」に基づき、医師の研修修了・施設基準の届出・通信セキュリティ・本人確認・同意書取得などが必要です。詳細は地方厚生局への届出時に確認します。

主に「検索型(プラットフォーム型)」と「システム導入型(自院完結型)」があります。検索型は新規患者獲得に強く、システム導入型は既存患者フォローや再診効率化に向いています。段階的に両方を併用するケースもあります。

はい。美容皮膚科、AGA、ピル、EDなど自由診療領域での導入が進んでおり、EC的要素(定期購入・サブスク配送)を持つシステムも増えています。集患と収益拡大の両方に活用できます。

初期費用は無料~数十万円、月額費用は1〜3万円前後が一般的です。プラットフォーム型は初期費用が抑えられ、システム導入型はカスタマイズ性が高い代わりにやや高額になります。補助金制度を利用できるケースもあります。

地方自治体や経済産業省の「IT導入補助金」などが活用可能です。医療機関が対象となる場合、システム費用の最大1/2程度が補助されることもあります。補助対象や申請時期は自治体によって異なります。

予約・問診・決済・処方をオンラインで一元化することで、受付・会計業務の負担を軽減できます。特に来院とオンライン患者の受付を統合できる設計にすると、少人数でも安定運営が可能です。

通信トラブルや本人確認・セキュリティ要件の不備に注意が必要です。制度要件を満たさない場合、保険算定ができない可能性があります。導入前に届出・運用体制・マニュアル整備を確認しましょう。

今後は電子処方箋、オンライン資格確認、遠隔モニタリングなどと連携し、医療DXの中心的な仕組みになると見込まれています。クリニックにとっては「業務効率化のツール」から「経営基盤の一部」へと位置づけが変化しています。

都市部では患者接点の拡張・競争力強化、地方では医療アクセス維持・地域連携の強化が主目的です。いずれもクリニック経営と社会的使命を両立させるための手段として位置づけられます。

対象患者層(新規or既存)、診療科、運用体制、既存システム連携、費用、補助金対応を基準に選定します。経営上は「どの範囲をオンライン化するか」「どのシステムを基盤にするか」が判断の軸となります。

再診継続率の向上、自由診療の拡張、患者満足度の向上により収益の安定化が期待できます。単なる業務効率化ではなく、「働き方改革」「経営リスク分散」「医療DX対応」を同時に実現する投資と位置づけられます。

開業時、または電子カルテ更新・予約システム刷新のタイミングが最適です。既存の業務フローに合わせて設計できるため、運用負担を最小化できます。

診療所のDX化・合理化についてもっと知りたい方はこちらもおすすめです!

視聴できるのはDOCWEBだけ!動画で学ぶクリニックのオンライン診療

開業準備や開業後に役立つメルマガを定期的にお届けします

- 開業に役立つ記事・動画が見放題

DOCWEB限定動画や厳選された情報で、円滑な開業準備をサポート! - クリニックに合った製品・サービスがすぐに見つかる

手間なく、効率的に情報収集。DOCWEBならではの充実した比較・検討が可能! - 気になる製品・サービスの資料を無料ダウンロード

詳細情報をすぐに確認でき、納得の選択ができる!

DOCWEB編集部(一般社団法人 DOC TOKYO)

DOCWEB編集部は、2016年の設立以来、クリニック運営・医療業務・医療ITに関する情報を中心に、複数の医療機関やサービス提供事業者への取材・情報整理を通じて、医療現場と経営の実務に即した情報整理・比較を行っている編集チームです。

公開情報や取材内容をもとに情報を精査し、医師が状況に応じて判断できるよう、比較・検討の材料を提供しています。